前回記事では、平成12年に有珠山が噴火した際、函館本線長万部~小樽間(いわゆる山線)において優等列車や貨物列車を迂回運転した際の状況に触れつつ、現時点で「全線を鉄路存続させるのは極めて困難な状況である」という形でまとめた。今回は、北海道庁のホームページ上の協議資料を題材に、この区間をバス代行輸送及び第三セクター鉄道に転換する場合の必要経費について記述する。全線をバス代行輸送する方が経費及び赤字額をを大幅に縮小できる、という結果がすでに明らかになっていることから、本稿ではまずその具体的な中身について記述する。その上で、これらの資料に記載のない「鉄道の札幌方面への直通可能性と経費について」「バスで通学輸送を行う上での必要キャパシティについて」記述することで、新たな方向性での議論を提起することを目指す。

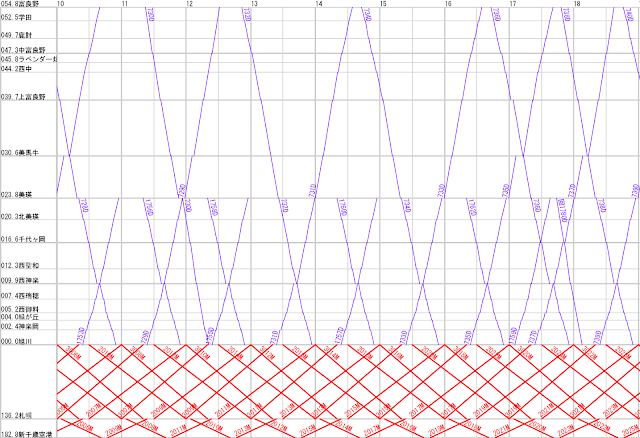

まずは、第10回後志ブロック会議において示された資料のうち、第三セクター鉄道及びバス転換後それぞれの、初期投資や年間の必要経費について述べる。

|

| 図1 第三セクター鉄道及びバス転換時の収支検討状況 |

図1は、ブロック会議の資料のうち「資料1-2_第三セクター鉄道運行の収支予測について」及び「資料1-3_バス運行の収支予測について」について抜き書きしたものである。長万部~小樽を全区間バス転換した場合の年あたり経費3億6700万円に対し、余市~小樽間を第三セクター鉄道に転換した場合の年あたり人件費4~5億円であり、もはや比較にならないことが伺える(資料の別のページ曰く、全区間鉄道の場合の人件費は12~13億円である)。このような資料が世に出れば、「鉄道の運行経費が(人件費だけで)バスの4~5倍オーダーでかかる理由は何か、そもそも内訳はどうなっているのか」という意見が出るのも致し方なかろう。この資料の「見直し」項目は、そのような意見を反映して作成されたものと思われる。両者を見比べると、余市~小樽を第三セクター鉄道に転換する場合、バス転換する場合に比べてトータル収入が0.5億円~1億円上昇することを見込めるが、運行経費の増額はとてもカバーできない、という結果も見て取れる。今後の議論は、沿線自治体が応分の費用を負担できるかどうかに集約され、一般会計ベースで余市町が88億円、小樽市が562億円という予算規模のオーダーの中、年間4~5億円程度と想定される赤字額や、第三セクター鉄道に転換するための40~50億円と想定される初期投資額をどう捻出し、住民の理解を得ていくかが課題となるだろう。

と、ここまで書くだけだと、全線バス転換という案に対し、第三セクター鉄道が有利な点が何一つ打ち出せていないように見える。そこまでして鉄道を残す案には明確な理由と正当性が要るはずである。筆者は、その理由として考えられるものを以下の3つに集約することにした。

① 札幌や新千歳空港といった大需要地に対する利便性、速達性

② 通勤通学時間帯の需要が大きく、バスが輸送力不足に陥る懸念がある

③ 鉄道の定期券(特に、通学)の割引率の高さ(≒安さ)

本稿では、現況の後志ブロック会議において、①の論点、特に札幌方面への直通列車の設定に係る費用及び具体的な中身に関して記載された資料が見当たらない状況を踏まえ、より具体的な内容に踏み込んで記載することを試みる。

まず、余市駅の立地特性であるが、小樽市中心部から約20km、札幌市中心部から約50km、新千歳空港から約100kmであり、生活拠点の意味でも道外からの観光の意味でも、他の年に比べると立地条件に恵まれているという印象を受ける。鉄道での所要時間であるが、ニセコ駅と新千歳空港駅との間で過去に運転されていた臨時列車(ニセコスキーエクスプレス)の一部が余市駅に停車しているが、当時の時刻表(例えば平成9年度冬季)だと、余市~小樽が約20分、小樽~札幌が約30分、札幌~新千歳空港が約40分で結ばれている。札幌駅での停車時間等を含めても、札幌まで1時間弱、新千歳空港まで約1時間40分というのは現在から考えても遜色ない速さである。本記事では、鉄道の直通列車は上記の列車を基準に記載することにする。一方で、新千歳空港までは高速道路で1時間半程度である上、札幌市内の一般道の渋滞の影響を比較的受けにくい。鉄道の優位性があるかと言うと何とも言えず、単に空港から小樽方面に路線バスが出ていないに過ぎない状態である。小樽以東への直通運転に際しては、対バスと言うより、対マイカーで論じた方が良さそうではある。

次に、余市駅から札幌駅方面に直通する列車のこれまでの経緯について触れる。昭和61年(1986)年に小樽回りの優等列車が廃止されて以降、小樽以東に直通する列車は一部の普通列車に限られていたが、朝夕のラッシュ時間帯を中心に札幌方面への直通需要の割合が高い状況から、JR北海道は「キハ201系」という、電車と連結可能で電車と同等の走行性能を持つ車両を、小樽以西から札幌方面に直通する目的で製造し、平成9年(1997年)から営業運転に用いている。この車両が登場する以前の直通列車は、余市を6:56に出発し、札幌に8:21に到着しており、小樽以東では一部の駅を通過していた(南小樽、小樽築港、銭函、手稲、琴似、桑園のみ停車)が、新型車両を投入し余市7:05→8:20札幌と、途中停車駅を7つも増やし、小樽以東を各駅停車にしたにも関わらず10分もスピードアップしている。小樽以東への需要の割合の(朝夕通勤ラッシュ時の)大きさを当のJR北海道が認識し、他の車両の倍(4億円/両)ともいわれる高額な車両を新製してまで、あえて直通列車を廃止しない選択肢を取った証左であろう。ブロック会議の資料で提示されたOD表において、余市との間のODが、小樽よりも小樽以東(明言はされていないが、おそらく大半は札幌)までの方が多いことにも、その性質が現れているものと考えられる。このような状況下で、第三セクター鉄道が小樽駅を境に分断される前提で資料が作成されているのは、余りにも不自然と言わざるを得ない。以下、第三セクター鉄道が小樽以東に直通する場合に追加で発生する費用に関して、具体的にどのような方法で直通するかで場合分けしつつ記載していく。

|

| 図2:長万部~小樽のOD表。小樽までの需要よりも、小樽以東への需要の方が多い。 |

まず案1として、現行のブロック会議の資料に見られるように、H100形(北海道内の普通列車用の新型車)をベースにした車両を使用する場合を考える。また、キハ40形(これまで北海道内の普通列車で用いられてきた旧型車)を使用する場合を案2とする。車両の検査をJRに委託することを考えると、ノウハウの現存するこれらの案の実現性が最も高いと考えられる。

ところで、札幌駅に乗り入れる普通列車の中で(電車ではなく)気動車なのは(非電化区間への送り込みを除くと)函館本線の小樽以西のみであり、この区間を三セク転換すると気動車として運転する必要が無くなる。気動車と電車とでは運転に必要な免許の種類が違うため、JR北海道側にしてみれば、この区間で気動車を運転するための費用(主として人件費)が三セク側からの乗り入れで発生する以上、小樽以東に乗り入れるための人件費等を、三セク側が負担する必要が生じる懸念がある。これに対する答えであるが、「ハイブリッド列車」運転免許は電車か気動車か(2020/01/09付東洋経済オンライン)の記載によれば、電気式気動車は電車の免許、気動車の免許どちらでも運転できる。案2のように旧型の気動車を用いると、気動車の札幌駅乗り入れコストを三セク側が負担することが確実なため、この点で不利が付いてしまう。もっとも、案1で小樽以東をJR北海道の社員が運転して経費を相殺しようにも、相殺相手である車両をJR北海道管内のどこかからいちいち(例えば、本数に余裕がある昼間に)持って来ることになるので、運転経費が三セク持ちである状況にあまり変化がないようにも見受けられる、が。

ところで、なぜキハ201系が電車並みの性能を要求されたのだろうか。小樽以東の区間では朝ラッシュ時に各駅停車が約5分間隔で走行しているだけでなく、手稲駅(札幌運転所)から多数の回送列車が札幌駅に向かっていて、遅い列車の存在がそのまま輸送力の足を引っ張るためと考えられる。キハ201系が登場した頃のダイヤでは、手稲方面から7:30~9:00の間に札幌駅に到着する普通列車に対し、快速エアポート号並みの性能(721系・731系)を要求し、足が遅いだけでなくドアが少なく乗降に時間のかかる711系をそれ以外の時間帯に振り分けることで、朝ラッシュ時の輸送力を何とか確保していたのである。また、この直通列車には小樽駅で電車を増結する便(913列車、倶知安6:20→7:22小樽7:33→8:18札幌)が存在するのだが、札幌駅に到着する普通列車の多くが6両編成なのに対し、直通列車の需要が6両を満員にするほどの大きさではないことが原因として考えられる。もっとも、電車と気動車の連結は全国で見ても極めて珍しく、電車と気動車の両方の免許を持つ乗務員を必要とする(らしい)特殊な運用であることから、この方法を三セク分離後に取ることは困難と言わざるを得ない。とはいえ、小樽以東への直通運転に際する制約条件として、過去キハ201系を開発する際に要求された性能を頭に置くことは悪くないと考え、あえてこの案に混ぜ込む形で記載した。

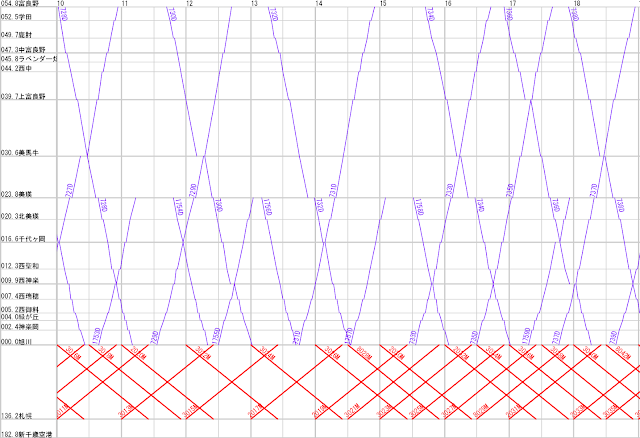

余市駅から札幌駅に向けて直通列車を出すとして、それがキハ201系のような「小樽駅で増結する」方法が取れず、かつH100系やキハ40のように電車と比べて速度の低い車両を用いざるを得ない場合、既存の普通列車を減便しない範囲で設定するには「途中駅を通過し、普通列車と普通列車との隙間に入れる」しか方法が無い。それを具体的に検討したのが図3である。

|

| 図3 直通列車検討図(平成12年3月改正ダイヤに対し一部加筆修正) |

この図は、少し昔の913列車(余市7:05→7:25小樽7:35→8:20札幌)を、既存の普通列車と普通列車との間に入れて代替することを想定して作成している。図中の3884Mは、実際は小樽駅を10:15に発車するのだが、913Dの小樽到着の1分後に発車するよう平行移動し、余市→札幌の直通列車の速達性(余市→札幌で55分)を目立たせるためにあえて入れたものである。

913Dの機能を足の遅い直通列車で代替するためには、(図3で言う)3864Mと913Mとの間、913Mと3864Mの間、3864Mと123Mの間か、どれかに入れることを想定すれば良いように見える。しかし、いずれも手稲からの回送列車か札沼線の上り列車かのどちらかが挟まっていて容易に入らないように見える。回送列車はともかく、札沼線の上り列車とは線路が別なので一見ぶつからないように見えるのだが、到着ホームの組み合わせによっては、札沼線の上り列車と交差してしまうため列車を設定できないのである(※913Mは札幌駅7番線着なので「設定できる」が答えなのだが、札幌駅の構内作業ダイヤが制約だらけになるので好ましい答えではない)。

|

| 図4 札幌駅に入線する小樽発の普通列車。この状態では、札沼線の上り列車は札幌駅に同時進入できない。 |

筆者は過去に何回も「

札幌駅の配線について考えてみる」と題して記事を起こしているが、この中で鉄道・運輸機構が提案した配線改造案を使っていれば、上記の状況が大幅に改善されていたと思うと実に無念でならない。

|

| 図5 北海道新幹線札幌駅のホーム位置に関して議論する際、鉄道・運輸機構が出した案を実装したもの。札沼線上りと函館線下りの同時進入に関して、制約条件が大幅に緩くなっている。 |

筆者が想定する限りだが、直通列車の設定に関して制約となるのは、車両性能よりも札幌駅での交差支障である可能性が高いと考えられる。仮に車両性能不足であれば、JR東日本の男鹿線や烏山線のように「余市駅構内だけ電化する」という方法や、七尾線のように直流電化するという方法も考えられるだろう。余市まで交流電化する選択肢をあえて挙げなかったのは、全線を交流電化するには、既存のトンネルの高さが不足している可能性が否めないからである。

|

図6 七尾線(直流電化)で宝達川をアンダーパスする箇所。

|

|

| 図7 蘭島~塩谷に存在する忍路トンネル。高さの制約は図6以上に厳しいように見える。 |

|

| 図8 駅付近「だけ」が電化された烏山線烏山駅。 |

本来であれば、「H100形」「キハ40」「キハ201系」「七尾線」「男鹿線」を比較検討した一表を作成して結論を出すべきなのだが、上記の中身を見る限り、「現在の検討案で車両がH100形である限り、直通列車の可能性が無くなったわけではない」「直通列車の小樽以東の人件費は三セク持ちである可能性が高い」「直通列車の設定には、札幌駅構内の作業ダイヤがむしろ制約になる」状況から、いちいち表を作ることは避け、現況のH100形案を踏襲する形で今後も議論することにする。

結果として現在のブロック会議の案と同じになり、一見このような文章を起こすことには何ら意味が無いように見えるが、このような文章化を当方でわざわざ行う理由は、決定の根拠を可能な限り明らかにしておくことで、後世に禍根を残さないためである。

冒頭で、鉄道を残す理由として以下の3つを挙げたが、①について具体的に書いただけで大幅に文章量を食ってしまったので、②③については機会を改めることにする。

① 札幌や新千歳空港といった大需要地に対する利便性、速達性

② 通勤通学時間帯の需要が大きく、バスが輸送力不足に陥る懸念がある

③ 鉄道の定期券(特に、通学)の割引率の高さ(≒安さ)

追伸 ダイヤのパターン化や高頻度化に関しても詳述する予定であったが、ブロック会議の資料は「高頻度化すると経費が増えてかえって赤字がかさむ」という内容となっているため議論を避ける。またパターンダイヤ化については、JR北海道管内でも実施事例がある(平成7年ごろの富良野線。キハ150形の投入で実現可能となったもので、旭川駅でスーパーホワイトアローに10分以内で接続する、当時としては画期的なダイヤと思われる)ものの、乗客増につながった痕跡が全く見られない。パターンダイヤ化は、沿線自治体の協力や利用推進策と一体化して初めて需要が増える可能性があると考えている。「単にダイヤをパターン化しただけで需要が増える」と言う意見に対して筆者は否定的である。